こんにちわ、ちゃんぼうです。

お通夜やお葬式に参列する場合、

必ず持参するものは香典です。

しかし、

お通夜やお葬式に参列することは少ないため

香典についてわからないこと、

知らないことがあると思います。

この記事では、香典についての一般的な知識・マナーをご紹介いたします。

Table of Contents

「香典」の意味

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

故人が成仏できるよう、お香やろうそくの火を絶やさないように遺族が寝ずの番をする地域もまだありますが、

そのお香やろうそくの代わりの金品として参列者が持参するようになったといわれています。

なるほど。だから「香」という字が使われているんだね!

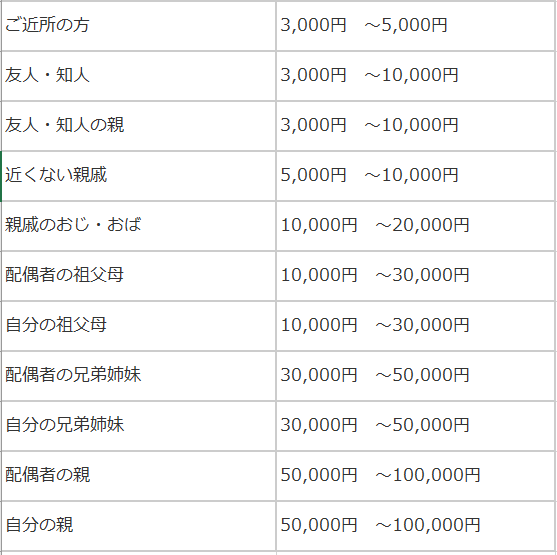

香典の金額相場

香典として包む金額は、故人との関係性で異なります。

日頃から親しい付き合いがあった相手ほど金額は増えます。

ただし、金銭的に余裕のない学生は無理して包む必要はないでしょう。

下記、相場例です。

まわりの方と事前にすり合わせを

上記は一例です。お住まいの地域によって風習がまだ残っているところもあると思います。

周りの方にいくら包むのか、差支えのない関係者に確認し事前にすり合わせておくこともいいと思います。

私も、会社の同僚のご家族の葬儀や上司のご家族の葬儀に参列する際、

他の同僚と相談して金額をそろえました。

香典袋の名前の書き方

薄墨ペンで書きましょう

香典は薄墨で書きます。

なぜ薄い色をわざわざ使用するのかいくつか説がありますが、

✅故人を悲しむ気持ちから涙で墨が薄くなってしまったことを想起させる説

✅故人の不幸をいきなり聞いて急いで駆けつけたためにしっかりと墨を使用して書く時間がなかったという説

このふたつが有力説みたいです。

昔の人は墨をすってから筆で字を書いてたらしいから、

そのころの名残りが現在の一般常識になっているんだね~

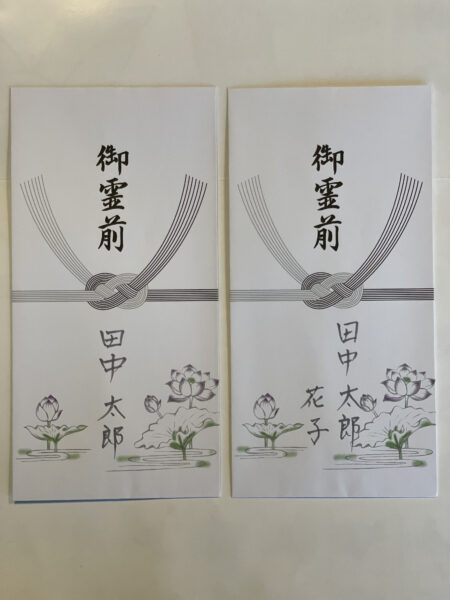

実際に書いてみた

字は、ね、あのーほんと、基本がなってなくてお恥ずかしいのですが

今回は書き方という面だけ注目していただけますようお願いします。

2名の場合は、横並びに書きます。

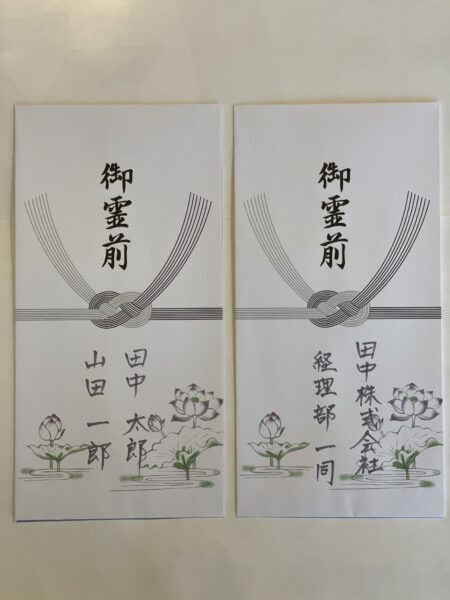

会社での複数名の場合は、「一同」と書きます。

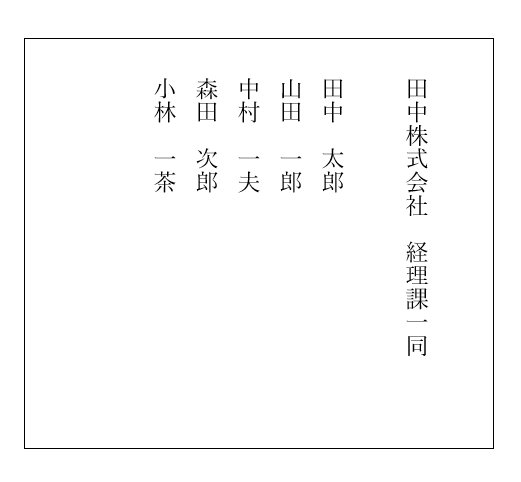

名前は、次のように別紙に書きます。

別紙を用意し、香典を包んだ人の名前を書き

香典袋にお金と一緒に入れます。

お金の入れ方にきまりがあるの?

香典に包むお金は、一般的に

✅袋の「表」に対して、お札が「裏」となるように入れる

✅新札じゃなく古いお札が望ましい

とされています。

香典とは、お悔やみの気持ちなので、「顔を伏せる」という意味があり

表ではなく裏、新しいものではなく古いもので、なるべく騒ぎたてず。。といった意味が込められているそうです。

昔の人の思いやりを感じるね。

香典をふくさ(袱紗)にいれよう

ふくさって何??

祝儀袋や不祝儀を包む小さな方形の布を“袱紗”と言います。

日本は古来より進物(しんもつ)を袱紗に包んで持参し、袱紗や盆の上にのせて相手に渡すという習わしがあるのです。

香典やご祝儀など冠婚葬祭のお金を渡す場で、大人としてきちんと使いたいのが“袱紗(ふくさ)”です。

香典などをむき出しにして渡すのは、じつはマナーにふさわしくありません。

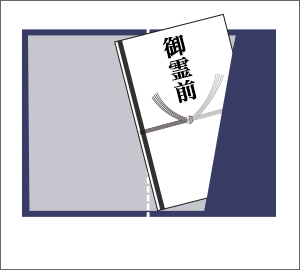

香典をふくさにいれる際は、左開きになります。

※右開きは慶事(結婚式など)になるのでご注意ください。

出典:https://www.osohshiki.jp/column/article/197/

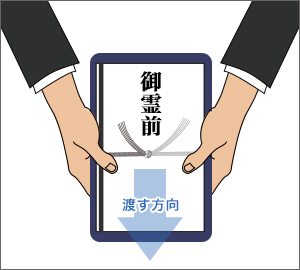

葬儀の受付で香典を渡す際は、

1、ふくさから香典袋を取り出し

2、ふくさの上にのせて

3、相手に名前がみえるように渡す

のが、一般常識です。

(ワタシ、そのまま渡していた。。次から気を付けます)

出典:https://www.osohshiki.jp/column/article/197/

弔事のふくさの色は寒色系

お葬式に赤いバッグを持つことは、日本では常識外れとなっていますね。

(個人的にはどんな格好で行こうが、送り出す気持ちさえあればいいと思うのですが。)

弔事で使用するふくさの色は、寒色系を選びます。

出典:https://www.osohshiki.jp/column/article/197/

紫は、慶事(結婚式など)でも使用できる色みたいなので、紫のふくさがひとつあれば安心ですね。

大人として、ふくさは用意しておいた方がいいね!

まとめ

いつどんなタイミングで参列しても、遺族に失礼のないように対応できるように、

頭には入れておきたい内容だと思います。

この記事を書くにあたって、私も再認識できました。

みなさんに感謝です。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。